VII. «Стрельцы»

Биография Сурикова вплоть до самого прибытия его в Москву представляет собою как бы медленное и равномерное напряжение мощной пружины, которая во вторую половину жизни должна была развернуться в творчестве.

На этой грани оканчивается его личная жизнь и начинается история созидания его семи исторических картин.

К этому времени он представлял из себя заряд огромной творческой силы. Академия его сильно уплотнила и сжала, преднаметив ему путь разряда в сторону больших исторических композиций и дав ему в руки необходимые и, к счастью, очень рудиментарные орудия ремесла.

Он попал в Академию в эпоху «шатости» и хотя, подобно своему предку Ивану Сурикову, не принимал в бытность в Академии участия в «воровских думах» и до конца проделал всю ее программу, однако все годы дышал воздухом недавних художественных мятежей.

Нужен был только запал, чтобы вызвать творческий взрыв. Этим запалом и была Москва с ее стариной, с ее памятниками, с ее живым историческим духом.

«Я как в Москву приехал,— говорил он,— прямо спасен был: старые дрожжи поднялись».

«Стрельцы» были задуманы еще в Академии и возникли из того впечатления, которое произвела на него Красная площадь в тот день, что он провел в Москве по пути из Красноярска в Петербург. О них он и мечтал, когда принимал заказ на живопись в храме Спасителя, чтобы заработать денег и начать свое.

«Я на памятники, как на живых людей смотрел,— говорил он,— расспрашивал их: вы видели, вы слышали, вы свидетели. Только они не словами говорят. И вот Вам в пример скажу: верю в Бориса Годунова и Самозванца только потому, что про них на Иване Великом написано. А вот у Пушкина не верю: очень у него красиво, точно сказка. А памятники все сами видели: и царей в одеждах, и царевен — живые свидетели. Стены я допрашивал, а не книги. В Лувре вон быки ассирийские. Я на них смотрел, и не быки меня поражали, а то, что у них копыта стерты — значит, люди здесь ходили. Вот что меня поражает. Я в Риме в соборе Петра в Петров день был. На колени стал над его гробницей и думал: «Вот он здесь лежит — исторические кости; весь мир об нем думает, а он здесь — тронуть можно».

В этих словах Суриков выразил самую сущность своего подхода к исторической действительности. Он восстанавливает ее не путем изучения исторической эпохи и всех ее мелких археологических подробностей — он воспринимает ее непосредственно, как живую эманацию старых камней, по тому же самому закону, как ясновидящий, прижав к темени исследуемый предмет, получает видение событий, к нему относящихся.

Ступив впервые на землю Красной площади, насыщенную кровью древних казней, Суриков был охвачен смутой и тревогой тех воспоминаний, что он носил в памяти своей крови.

Историческая связь напрашивалась сама собою: Красноярский бунт, в котором впервые обнаруживается лицо суриковского рода, был непосредственным отголоском, последней волной стрелецких бунтов начала Петрова царствования. Из событий, запечатленных камнями Красной площади, ему должно было померещиться это и никакое другое, тем более что вид Лобного места пробудил в нем все кровавые воспоминания детства и всю захватывающую, патетическую поэзию эшафота.

«Когда я их задумал, у меня все лица так и возникли. И цветовая раскраска вместе с композицией; я ведь живу от самого холста, из него все возникает»,— говорил Суриков.

Но основным зерном, из которого расцвела вся композиция, было впечатление чисто живописное, запавшее в душу гораздо раньше: свеча, горящая при дневном свете на фоне белой рубахи с рефлексами. Этот образ много лет волновал Сурикова, пока не соединился с темой стрелецкой казни. Психологический путь вполне понятен: свеча, горящая днем, вызывает образ похорон, покойника, смерти. На фоне белой рубахи в живой руке она еще более жутко напоминает о смерти, о казни. Глаз художника натолкнулся на один из основных знаков, составляющих алфавит видимого мира, и вокруг этого сосредоточия стала заплетаться сложная паутина композиции.

На первом карандашном эскизе (1878) эта свеча горит в руках рыжего стрельца, являющегося узлом всей композиции. На законченной картине свечей несколько, и они выражают собою развитие драмы — ход событий, очередь смерти.

Погасшая свеча — это погасшая жизнь. Поэтому старуха на первом плане, в середине картины, прижимает к голове погасшую свечу: того, кого она пришла провожать, уже увели.

Свеча того стрельца, которого уводят направо, брошена в грязь вместе с его кафтаном и шапкой и гаснет.

У седого стрельца с длинной бородой преображенец вынул из рук свечу и задувает ее. Другой солдат тянется к свече того, кто, встав на телеге, кланяется народу.

У стрельца с черной бородой и у молодого, обернутого спиной, свечи горят ровным пламенем в онемевших руках: оба они заняты мыслью о смерти. Напротив, в руке рыжего стрельца свеча зажата судорожно и гневно. Близость смерти не погасила в нем пламени бунта, и его взгляд, полный ненависти, бьет через всю картину, скрещиваясь со взглядом Петра, образующего правый фокус картины.

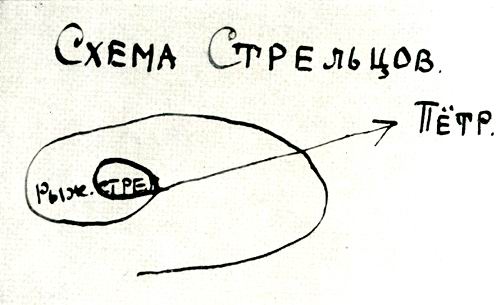

Таким образом, психологическое напряжение композиции, начинаясь снизу, в середине ее делает эллиптический оборот спирали, круто загибаясь вокруг рыжего стрельца, и оттуда прямой линией наискось пересекает всю картину, чтобы упереться и сломаться в правом очаге воли — в глазах Петра.

Но кроме этой спиральной пружины воли, завязавшей узел композиции, в картине есть и архитектурная конструкция: главы Василия Блаженного увенчивают и заканчивают собою толпу стрельцов, привезенных на казнь. Как внутри этого собора каждой главе соответствует отдельная церковь, так в картине им соответствуют отдельные группы.

Срединному куполу, не умещающемуся в раме, и стоящему пред ним меньшим, с дынеобразной луковицей, соответствует фигура седого стрельца, положившего руку на голову плачущей женщины.

Двум малым, притаившимся между большими,— черный стрелец и обнимающая его сзади женщина. Большому левому куполу с завитой главой — рыжий стрелец (и пламя его свечи повторяет завитки луковиц). Дальнему левому — молодой стрелец, сидящий спиной.

Вправо от срединного купола малая луковица в клетку соответствует стоящему стрельцу, что кланяется народу, а крайний правый и остроконечные верхи крыльца — фигуре голосящей стрельчихи и тому стрельцу, которого уводят преображенцы.

Кремлевская же башня, стоящая на отлете посредине стены,— одинокой верховой фигуре Петра. Наконец, группа царевен и иностранцев приходится под правой ближней башней.

Нет сомнения, что избрав фоном картины Василия Блаженного, Суриков старался установить связь между сложным построением собора и путаницей телег и людей, загромоздивших площадь.

«Когда я этюд с Василия Блаженного писал,— говорил он,— он мне все кровавым казался». В его прихотливых главах ему чудился образ старой Руси, обезглавленной Петром. Это отразилось и во всей архитектуре композиции и в характере отдельных групп: семи видимым главам собора соответствуют семь смертных свечей картины.

Когда камни Красной площади заговорили с Суриковым и показали ему десятки телег со стрельцами, привезенными на казнь, и толпу народа, облепившую Лобное место, он стал в фигурах и лицах казнимых узнавать своих близких, родственников и предков. Те раздробленные и размельченные черты лиц, жесты, облики, в которые он вглядывался с детства с разлагающим художественным любопытством, стремясь осознать причину своего тайного волнения, он увидал здесь, в этой толпе, в момент их патетического цветения.

«Помните, у меня там стрелец с черной бородой, «как агнец, жребию покорный»,— это Степан Федорович Торгошин, брат моей матери,— рассказывал Суриков,— а бабы — это, знаете ли, у меня в родне были такие старушки — сарафанницы, хоть и казачки. А тот, что кланяется,— это ссыльный один лет семидесяти. Помню, шел, мешок нес, раскачивался от слабости и народу кланялся».

Труднее всего было найти лицо рыжего стрельца. Вокруг него нарастала вся картина, в нем, как в фокусе, сосредоточивались все лучи мятежных волн. Оно смутно виделось и чувствовалось с самого начала, но среди лиц родни не было ни одного, которое выражало бы этот характер целиком и до конца, давало бы крепкую пластическую конкретность этому сосредоточию картины.

Это лицо Сурикову удалось найти на улице.

«Случайность — на ловца и зверь бежит. На кладбище его увидел. Могильщик он был,— говорил Суриков,— я ему говорю: «Поедем ко мне, попозируй». Он уже занес было ногу в сани, да товарищи стали смеяться. Он говорит: «Не хочу». И по характеру ведь такой, как стрелец: злой, непокорный тип. Глаза его, глубоко сидящие, меня поразили. Насилу его уговорил. Он, как позировал, спрашивал: «Что мне, голову рубить будут что ли?»

А меня чувство деликатности останавливало говорить тем, с кого писал, что я казнь пишу...»

Взявшись за такую тему, как казнь стрельцов, Сурикову сразу пришлось разрешать один из самых важных и опасных вопросов искусства: вопрос об изображении ужасного, вопрос, который оказался роковым для стольких русских писателей и художников, особенно в наши дни.

В представлении и суждениях русской публики об этом вопросе эстетики наблюдается, к сожалению, самая дикая путаница понятий, и картина Сурикова может служить в этом случае прекрасным образцом истинно художественного разрешения его.

Обычная ошибка художников, берущихся за изображение ужасного, бывает в том, что они, не довольствуясь задачами чисто художественного разложения и воплощения, стремятся еще изо всех сил убедить зрителя в том, что ужасное — ужасно, нагромождают доказательства этого общего места и таким образом в конечном итоге вместо идеала прекрасного служат идеалу отвратительного.

Суриков был спасен от этой ошибки опытом своих детских лет. Он слишком хорошо и слишком близко знал весь ужас смертной казни, чтобы ему могла прийти в голову мысль о необходимости его доказывать и подчеркивать. С другой же стороны, он знал то, что знают только те, кто лично переживали этот ужас: что в нем есть свое «трагическое очищение», что мужество на эшафоте претворяет ужас в «восторг».

«Когда я «Стрельцов» писал,— рассказывал он мне,— я каждую ночь во сне казни видел. Ужаснейшие сны. Кровью кругом пахнет. Боялся я ночей. Проснешься — и обрадуешься. Посмотришь на картину: слава богу, никакого этого ужаса в ней нет. Все была у меня мысль, чтобы зрителя не потревожить. Чтобы спокойствие было во всем. Все боялся, не пробужу ли я в нем неприятного чувства. Я сам-то свят, а вот другие... У меня на картине крови не изображено, и казнь еще не началась. А ведь это все — и кровь, и казни — все в себе переживал.

«Утро стрелецких казней» — хорошо их кто-то назвал. Торжественность последних минут мне хотелось передать, а совсем не казнь.

Однажды мне довелось присутствовать на репетициях в студии Художественного театра. Режиссер проходил с молодым артистом, изображавшим неврастенического юношу, драматический монолог, который заключался исступленным нервным криком. Много репетиций было употреблено на то, чтобы этот финальный крик довести до его высшего пароксизма. А тогда, когда крик стал для исполнителя совершенно неизбежен, режиссер сказал ему: «А теперь, дойдя до этого места, превозмогите себя и сделайте паузу. Молчите там, где должен был быть крик».

Этот конкретный пример говорит о том, чем должно быть истинно художественное творчество.

Все, что в душе художника звучит, как вопль, в произведении искусства должно выражаться молчанием. Только тогда этот преодоленный крик, потрясая душу зрителя, претворит ужас в восторг, как и молчание преступника на эшафоте под плетьми. В этом таинство трагического очищения духа, в этом тайна творческого преображения реальной жизни.

«Эшафот, стоявший рядом с училищем» в детстве Сурикова, научил его тем сокровенным законам творчества, знание которых не могли ему дать ни Академия, ни современная ему эстетика.

Любопытен и поучителен один эпизод, относящийся к работе над «Стрельцами», характеризующий другого мастера русской живописи, сорвавшегося именно на изображении ужасного.

«Помню, я «Стрельцов» уже кончил почти,— рассказывал мне Суриков,— приезжает Илья Ефимович Репин посмотреть, говорит:

— Что же это у вас ни одного казненного нет? Вы бы хоть здесь на виселице, на правом плане поместили бы...

Как он уехал, мне и захотелось попробовать. Я знал, что нельзя. А хотел знать, что получилось бы. Я и пририсовал мелом фигуру стрельца повешенного. А тут как раз нянька в комнату вошла — как увидела, так без чувств и грохнулась. Еще в тот день Павел Михайлович Третьяков заехал:

— Что вы — картину всю испортить хотите?

— Да чтоб я,— говорю,— так свою душу продал... Да разве же так можно? Вон у Репина на «Иоанне Грозном» сгусток крови — черный, липкий... Разве это так бывает? Она ведь широкой струей течет — и светлой. Это только через час она так застыть может. Ведь это он только для страху».

Наравне с вопросом об изображении ужасного Сурикову в этой же картине предстояло разрешить для себя вопрос об исторической и археологической документации. И дух пройденной школы и эстетика эпохи, конечно, неволили его справляться и с «Diarium»1 Кобра и отыскивать портреты Петра времен заграничного путешествия, но инстинкт художественного ясновидения приводил его к старым камням, намагниченным историей, и к тем явлениям и предметам бытового уклада народа, которые являются «постоянными величинами» его истории.

«Когда я этюд с Василия Блаженного писал, он мне все кровавым казался... И телеги еще все рисовал — для телег-то, в которых стрельцов привезли. Петр-то ведь тут, между ними ходил. Один из стрельцов ему у плахи сказал: «Отодвинься-ка, царь, здесь мое место». Я все народ себе представлял, как он волнуется, «подобно шуму вод многих».

Очень я любил все деревянные принадлежности рисовать: дуги, оглобли, колеса, как что с чем связано. Все по рынкам их искал. Пишешь и думаешь, что это самое важное во всей картине. На колесах-то грязь. Раньше-то Москва была немощеная — грязь черная кое-где прилипнет, а рядом серебром блестит чистое железо. Когда я телегу видел, я каждому колесу готов был в ноги поклониться. А в дровнях-то какая красота — в копылках, в вязах, в саноотводах... А в изгибах полозьев — как они колышатся и блестят, точно кованые. Я, бывало, мальчиком еще, переверну санки и рассматриваю, как это полозья блестят, какие извивы у них. Ведь русские дровни воспеть нужно... И среди всех драм, что я писал, я эти детали любил. И никогда не было желания потрясти».

(Публикуется по:

Волошин М. А. В. И. Суриков. -

Л.: Художник РСФСР, 1985. - С. 55-71.)

М. Волошин. Одесса. 1919. |  Екатерина Федоровна Юнге (урожд. Толстая, 1843-1913), художница и мемуаристка |  Екатерина Федоровна Юнге (Волошин М.А.) |