|

|

|

| |

| | М. Цветаева. Живое о живом.

|

| |

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16

...И я, Лозэн, рукой белей, чем снег,

Я подымал за чернь бокал заздравный!

И я, Лозэн, вещал, что полноправны

Под солнцем — дворянин и дровосек!

*(Из пьесы М. Цветаевой “Фортуна”) |

Одиннадцатого августа — в Коктебеле — в двенадцать часов пополудни — скончался поэт Максимилиан Волошин.

Первое, что я почувствовала, прочтя эти строки, было, после естественного удара смерти — удовлетворенность: в полдень: в свой час.

Жизни ли? Не знаю. Поэтому всегда пора и всегда рано умирать, и с возрастными годами жизни он связан меньше, чем с временами года и часами дня. Но, во всяком случае, в свой час суток и природы. В полдень, когда солнце в самом зените, то есть на самом темени, в час, когда тень побеждена телом, а тело растворено в теле мира, — в свой час, в волошинский час.

И достоверно — в свой любимый час природы, ибо 11 августа (по-новому, то есть по-старому конец июля), — явно полдень года, самое сердце лета.

И достоверно — в самый свой час Коктебеля, из всех своих бессчетных обликов запечатлевающегося в нас в облике того солнца, которое как Бог глядит на тебя неустанно и на которое глядеть нельзя.

Эта печать коктебельского полдневного солнца — на лбу каждого, кто когда-нибудь подставил ему лоб. Солнца такого сильного, что загар от него не смывался никакими московскими зимами и земляничными мылами, и такого доброго, что, невзирая на все свои пятьдесят градусов — от первого дня до последнего дня — десятилетиями позволяло поэту сей двойной символ: высшей свободы от всего и высшего уважения: непокрытую голову. Как в храме.

Пишу и вижу: голова Зевеса на могучих плечах, а на дремучих, невероятного завива кудрях узенький полынный веночек, насущная необходимость, принимаемая дураками за стилизацию, равно как его белый парусиновый балахон, о котором так долго и жарко спорили (особенно дамы), есть ли или нет под ним штаны1.

Парусина, полынь, сандалии — что чище и вечнее, и почему человек не вправе предпочитать чистое (стирающееся, как парусина, и сменяющееся, но неизменное, как сандалии и полынь) — чистое и вечное — грязному (городскому) и случайному (модному)? И что убийственнее — городского и модного — на берегу моря, да еще такого моря, да еще на таком берегу! Моя формула одежды: то, что не красиво на ветру, есть уродливо. Волошинский балахон и полынный веночек были хороши на ветру.

Итак, в свой час — в двенадцать часов пополудни, кстати, слово, которое он бы с удовольствием отметил, ибо любил архаику и весомость слов, в свой час суток, природы и Коктебеля. Остается четвертое и главное: в свой час сущности. Ибо сущность Волошина — полдневная, а полдень из всех часов суток — самый телесный, вещественный, с телами без теней и с телами, спящими без снов, а если их и видящими — то один сплошной сон земли. И, одновременно, самый магический, мифический и мистический час суток, такой же маго-мифо-мистический, как полночь. Час Великого Пана, Demon de Midi *(Демон Полудня (франц.)), и нашего скромного русского полуденного, о котором я в детстве, в Калужской губернии, своими ушами: “Ленка, идем купаться!” — “Не пойду-у: полуденный утащит”. — Магия, мифика и мистика самой земли, самого земного состава.

Таково и творчество Волошина, в котором, по-женски-гениально-непосредственному слову поэтессы Аделаиды Герцык, меньше моря, чем материка, и больше берегов, чем реки. Творчество Волошина — плотное, весомое, почти что творчество самой материи, с силами, не нисходящими свыше, а подаваемыми той — мало насквозь прогретой, — сожженной, сухой, как кремень, землей, по которой он так много ходил и под которой ныне лежит. Ибо этот грузный, почти баснословно грузный человек (“семь пудов мужской красоты”, как он скромно оповещал) был необычайный ходок, и жилистые ноги в сандалиях носили его так же легко и заносили так же высоко, как козьи ножки — козочек. Неутомимый ходок. Ненасытный ходок. Сколько раз — он и я — по звенящим от засухи тропкам, или вовсе без тропок, по хребтам, в самый полдень, с непокрытыми головами, без палок, без помощи рук, с камнем во рту (говорят, отбивает жажду, но жажду беседы он у нас не отбивал), итак, с камнем во рту, но, несмотря на камень во рту и несмотря на постоянную совместность — как только свидевшиеся друзья — в непрерывности беседы и ходьбы — часами — летами — все вверх, все вверх. Пот лил и высыхал, нет, высыхал, не успев пролиться, беседа не просыхала — он был неутомимый собеседник, то есть тот же ходок по дорогам мысли и слова. Рожденный пешеход. И такой же лазун.

Не таким он мне предстал впервые, в дверях залы нашего московского дома в Трехпрудном, о, совсем не таким! Звонок. Открываю. На пороге цилиндр. Из-под цилиндра безмерное лицо в оправе вьющейся недлинной бороды.

Вкрадчивый голос: “Можно мне видеть Марину Цветаеву?” — “Я”. — “А я — Макс Волошин. К вам можно?” — “Очень!”

Прошли наверх, в детские комнаты. “Вы читали мою статью о вас?” — “Нет”. — “Я так и думал и потому вам ее принес. Она уже месяц как появилась”2.

Помню имена: Марселина Деборд-Вальмор, Ларю-Мардрюс, Ноайль3 — вступление. Потом об одной мне — первая статья за жизнь (и, кажется, последняя большая) о моей первой книге “Вечерний альбом”. Помню о романтике сущности вне романтической традиции — такую фразу: “Герцог Рейхштадский, Княжна Джаваха, Маргарита Готье — герои очень юных лет...”, цитату:

| Если думать — то где же игра?4 |

и утверждение: Цветаева не думает, она в стихах — живет, и главный упор статьи, стихи “Молитва”:

Ты дал мне детство лучше сказки,

И дай мне смерть — в семнадцать лет! |

Вся статья — самый беззаветный гимн женскому творчеству и семнадцатилетию.

“Она давно появилась, больше месяца назад, неужели вам никто не сказал?” — “Я газет не читаю и никого не вижу. Мой отец до сих пор не знает, что я выпустила книгу. Может быть, знает, но молчит. И в гимназии молчат”. — “А вы — в гимназии? Да, вы ведь в форме. А что вы делаете в гимназии?” — “Пишу стихи”.

Некоторое молчание, смотрит так пристально, что можно бы сказать, бессовестно, если бы не широкая, все ширеющая улыбка явного расположения — явно располагающая.

— А вы всегда носите это?..

— Чепец? Всегда, я бритая.

— Всегда бритая?

— Всегда.

— А нельзя ли было бы... это... снять, чтобы я мог увидеть форму вашей головы. Ничто так не дает человека, как форма его головы.

— Пожалуйста.

Но я еще руки поднять не успела, как он уже — осторожно — по-мужски и по-медвежьи, обеими руками — снял.

— У вас отличная голова, самой правильной формы, я совершенно не понимаю...

Смотрит взглядом ваятеля или даже резчика по дереву — на чурбан — кстати, глаза точь-в-точь как у Врубелевского Пана: две светящиеся точки — и, просительно:

— А нельзя ли было бы уж зараз снять и...

Я:

— Очки?

Он, радостно:

— Да, да, очки, потому что, знаете, ничто так не скрывает человека, как очки.

Я, на этот раз опережая жест:

— Но предупреждаю вас, что я без очков ничего не вижу.

Он, спокойно:

— Вам видеть не надо, это мне нужно видеть.

Отступает на шаг и, созерцательно:

— Вы удивительно похожи на римского семинариста. Вам, наверное, это часто говорят?

— Никогда, потому что никто не видел меня бритой.

— Но зачем же вы тогда бреетесь?

— Чтобы носить чепец.

— И вы... вы всегда будете бриться?

— Всегда.

Воспоминания Марины Ивановны Цветаевой написаны в Кламаре — пригороде Парижа — в 1932 году. 16 октября 1932 г. Цветаева сообщала в письме А. Тесковой: “...за плечами месяц усиленной, пожалуй даже — сверх силы — работы, а именно галопом, спины не разгибая, писала воспоминания о поэте М. Волошине. <...> Писала, как всегда, одна против всех, к счастью, на этот раз только против всей эмигрантской прессы, не могшей простить М. Волошину его отсутствия ненависти к Советской России”. В том же году Цветаевой создан стихотворный цикл, посвященный памяти Волошина: “Ici — haut” *(“Здесь — в поднебесье” (франц.))

“Живое о живом” впервые напечатано — с купюрами, не согласованными с автором, — в журнале “Современные записки” (Париж, 1933. № 52 и 533).

Текст — по кн.: Цветаева М. Соч. в 2-х т. Т. 2. (М., 1984) — с восстановлением сделанных там сокращений.

1 11 марта 1913 года в “Московской газете” появилось интервью Волошина, данное им журналисту Е. Я. (Е. Л. Берштейну). Отвечая на вопрос о пресловутом “хитоне”, Волошин сказал: “Уже двадцать лет, как я живу в Коктебеле. Эта пустынная долина стала за последние пять лет заселяться людьми и сплетнями, отсюда и легенда о моих костюмах. Хитонами их назвать никак нельзя — это длинные блузы ниже колен византийского (т. е. русской рубахи) покроя. Так как я люблю ходить босиком и из-под рубашки видны только голые ноги, то приезжих весьма интересует вопрос: есть ли под рубахой штаны? Если это может успокоить встревоженное общественное мнение литературной России, я могу Вам ответить: да, я ношу под рубахой штаны. Поражаться нужно, как, зачем и почему это может интересовать кого-нибудь?..”

2 Описывая свое знакомство с Волошиным, М. Цветаева несколько смещает факты (по мнению А. Саакянц *(См.. Цветаева М. Соч. в 2-х т., Т 2. М., 1984. С. 470.), умышленно). 1 декабря 1910 года Цветаева подарила Волошину (в издательстве “Мусагет”) свою книгу “Вечерний альбом” (М., 1910). 2 декабря Волошин написал стихотворение “К Вам душа так радостно влекома...”, посвященное Цветаевой. А 11 декабря 1910 г. в московской газете “Утро России” появилась волошинская статья “Женская поэзия”, где анализируется “Вечерний альбом”. Эту статью Волошин принес Цветаевой, по-видимому, 22 декабря того же года.

3 В своей статье Волошин не называет ни одного имени французских поэтесс — только русских: Любови Столицы, Аделаиды Герцык, Маргариты Сабашниковой, Черубины де Габриак.

4 Вероятно, в Кламаре у Цветаевой не было текста волошинской статьи “Женская поэзия”, и она писала о ней по памяти. Строка “Если думать — то где же игра?” (из стихотворения Цветаевой “Утомленье”) в этой статье Волошина не приводится.

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16

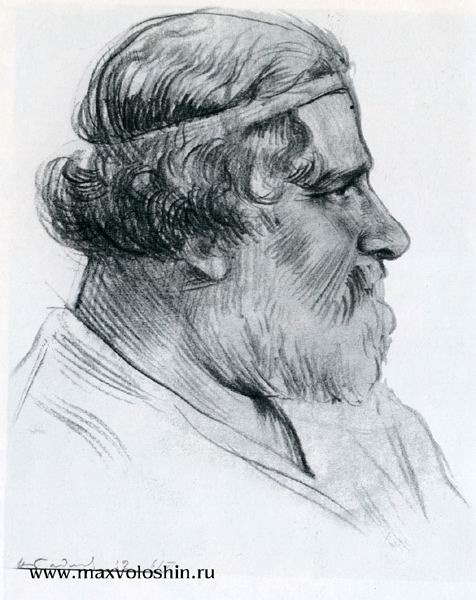

Пейзаж Волошина. |  Ведет сквозь волны и туманы мой лунный одинокий путь. |  Портрет работы В. Бобрицкого. Коктебель, 1918 (неточно) |

|

|